気ままな日記

2009-02-28 風神雷神図屏風のふるさと

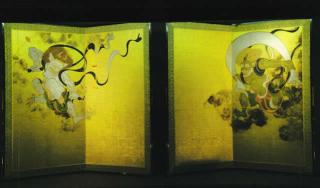

風神雷神図屏風

風神雷神図屏風

今日は午後から暖かかったので散歩がてら宇多野にある妙光寺を訪ねました。

興味を持つきっかけは先月郷里の石川から来た友人が建仁寺にある風神雷神図屏風を見たいと言い出したからです。

国宝である俵屋宗達筆の実物は国立京都博物館にあるのですが建仁寺にも複製があって同寺の所有となっているので疑問に思っておりました。

下調べに見た京都市観光協会発行の「京の冬の旅」には妙光寺が同図のふるさととなっていたのです。

その友人が建仁寺で質問してくれて疑問はほぼ解決したのですが以来気になってようやく今日詳しい説明をお聞き納得できたと同時にすぐ近くの名前も知らなかったお寺にすごい歴史があることに大変感銘を受けました。

妙光寺は1285年に開山され南北朝時代には南朝の勅願寺で一時期「三種の神器」が奉安されたこともある京都十刹に在った格式の高い禅寺だったのです。

開山された法燈国師覚心師は中国で禅宗の修行をして味噌醤油の造り方を日本に伝えた人でもあるそうです。

宗達の風神雷神図屏風が収められたのは室町時代末期豪商三条糸屋十右衛門(打它公軌)の支援によるもので以来200年余り同時にあったのですが1829年当時の法主が本山である建仁寺に迎えられた折りに一緒に移ったそうです。

本阿弥光悦、俵屋宗達、野々村仁清、尾形光琳、尾形乾山、小堀遠州ら名だたる文化人とゆかりの同寺ですが幕末の動乱新撰組の焼き討ちや明治の廃仏毀釈によって荒廃しつい最近まで近所の人でも知らないほどで境内で子ども達が自由に遊びまわっていたそうです。

2004年から建仁寺の修行僧らの手で順次整備され今年ようやく「京の冬の旅」にデビューを果たしたのだそうです。

隣の陽明文庫ほか各所の資料からは織田信長が茶会を開いたという史実も伺えるらしく今後の研究が待たれます。

写真説明

入り口の西は村上天皇陵の参道入り口

風神雷神図屏風は写真撮影が禁止でこれは同寺のパンフレットをスキャンしたものです。

一見絵のようですが実は織物で細部にわたり原画を忠実に複元されています。

境内裏山の洞窟は勤皇の志士が抜け穴として掘ったと伝わっています。

*妙光寺の特別公開は3月18日までです。